Katy Couprie est une artiste très occupée. Peintre, plasticienne, graveuse, photographe, illustratrice, elle est professeur et présidente de jury à l’Ecole nationale supérieure des arts décoratifs de Paris dont elle fut diplômée. Elle expose fréquemment ses illustrations mais aussi son œuvre personnelle, et ne néglige pas les rencontres avec son public. Alors, trouver un moment pour un entretien avec elle ne va pas de soi. Surtout quand elle met la dernière main, avec fébrilité, à son opus à paraître… C’est donc finalement au téléphone qu’a eu lieu notre cordial dialogue où, en experte théoricienne de l’image imprimée, elle dévoile et analyse, avec une rare pertinence, les chemins, semés de fantaisie, de sa jubilatoire création. Par Janine Kotwica*

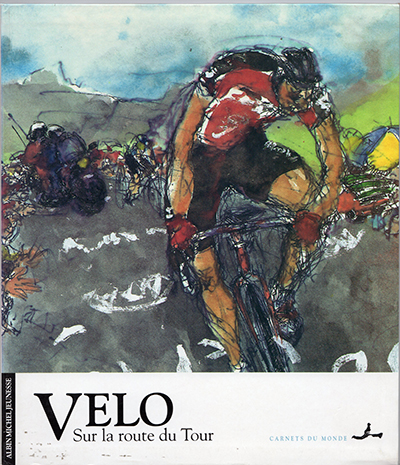

Janine Kotwica : Je viens de retrouver Vélo: sur la route du Tour qui fut, je crois, votre premier livre…

Katy Couprie : Premier livre de commande, car il est paru, à l’automne 1991, en même temps que Anima et Robert Pinou, mes premiers livres d’auteur. J’étais encore à l’école, et le bruit a couru qu’Albin Michel cherchait des carnets de voyage d’illustrateurs pour une nouvelle collection. Je revenais d’Afrique, je suis donc allée présenter mes dessins en espérant qu’ils les aimeraient et m’expédieraient au bout du monde. Et ils m’ont envoyée sur le Tour de France ! Sur le coup, j’ai été déstabilisée car cela ne correspondait pas à mes espoirs. Cet évènement cycliste me semblait un peu ringard. J’étais sportive mais ne m’intéressais pas du tout au vélo. Leur stratégie était double : trouver quelqu’un qui dessinait, et choisir très clairement une femme, et une femme jeune, pour la confronter à un monde d’hommes, celui des journalistes sportifs. L’expérience a été très intéressante, très amusante. J’ai fait les planches à l’aquarelle avec des dessins rapides au trait, au feutre-bille en gel.

Et vous avez séduit le journaliste, Pascal Pierozzi qui vous appelle « la petite reine » avec des trémolos dans la plume !

Si bien que son texte a été jugé trop… anecdotique et confié pour toilettage à Jean-Bernard Pouy !

Robert Pinou est une petite merveille. J’avais été éblouie par sa qualité picturale et l’audace de ses plans alors très novateurs. Il marque le début de votre fructueuse collaboration avec Le Sourire qui mord.

Je l’ai dédié à mon père, héros et sujet du livre, un homme ordinaire mais qui ne l’est pas du tout. J’avais emporté, à Bologne, les maquettes de Anima et Robert Pinou – des photocopies couleur des images avec des rhodoïdes pour le texte, ce qui semble aujourd’hui hallucinant ! – pour les montrer à des éditeurs. L’Ecole des loisirs a refusé de me recevoir. J’ai été accueillie sur le stand de Gallimard par Jean-Philippe Chabot qui a immédiatement téléphoné à Christian Bruel pour me ménager un rendez-vous l’après-midi même. Celui-ci a voulu sonder qui j’étais, a désiré voir mes carnets et… a pris les deux livres, à mon grand étonnement : étant donnée sa réputation d’exigence, j’étais bourrée d’inquiétude. J’ai beaucoup appris en faisant mes premiers livres avec lui, et il a été très content de m’associer ensuite, de façon informelle, à la direction artistique d’autres projets de sa maison.

Le texte de Robert Pinou, vous l’avez calligraphié et incrusté dans les images, praxis que vous vous avez réitérée dans plusieurs de vos livres.

Cela vient de ma pratique des carnets de croquis où j’écris beaucoup. J’ai recherché, à la main, une typo particulière pour ce texte ; plus tard, comme j’aime beaucoup l’écriture manuscrite, j’ai expérimenté d’autres typos dans d’autres livres.

Quant à Anima, c’était mon travail de fin d’études, réalisé au pastel sec. L’idée du leporello est partie d’une blague. On nous avait demandé un grand projet pour le diplôme, alors j’ai fait, au sens propre, un grand livre, long de seize mètres ! Je serais encore aujourd’hui capable de faire une connerie dans ce genre ! Je voulais travailler sur le mouvement, les animaux, le flou et le net, la continuité du leporello permettait une image qui bouge et marche comme au cinéma. Pour moi, ce livre a vieilli et je ferais maintenant quelque chose de plus radical.

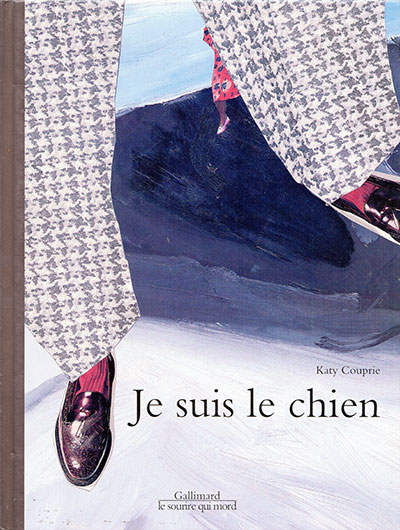

Mais moi, je le trouve toujours très beau ! Après, avec Je suis le chien (Le Sourire qui mord, 1993), d’un seul coup, vos techniques changent !

En fait, c’était parti pour que ça change tout le temps. J’ai grandi avec la conviction qu’il fallait toujours tout remettre en cause, toujours inventer pour avoir la réponse la mieux appropriée au projet, toujours chercher des solutions plastiques, graphiques, techniques, formelles… Là, nous étions après une grande exposition Dubuffet à Paris, alors, collage, attention au détail et morcellement m’ont semblé pertinents avec l’idée sous-jacente qu’on est tous constitués de parties qui ont chacune leur importance et valent par leur singularité.

Quelles sont vos influences ? Vos références ?

Pas facile de répondre… Je bénéficie, de par mes études d’art et ma curiosité personnelle, d’une grosse culture artistique, qui n’est pas qu’occidentale et qui s’étend aux arts africains, à l’Océanie. Dans ma culture, il y a tout sauf les livres de jeunesse ! Le premier qui m’y a intéressée, c’est Christian Bruel. Je connais mieux les productions des vingt dernières années, depuis que je travaille dans le milieu, mais cela demeure faible. Je suis nourrie par les peintres, les plasticiens, le cinéma autant que les images fixes. Mes références sont différentes selon les moments et digérées au fur et à mesure. Je suis fan d’Anselm Kiefer et de ses structures chargées en matière. J’ai toujours adoré les pastels de Géricault ou de Degas…

Qu’est-ce qu’enseigner apporte à votre travail ?

D’abord, cela m’a permis de sortir de mon atelier et de m’intéresser aux autres, de développer un véritable esprit critique. Pour transmettre aux étudiants ou pour animer des ateliers avec des petits, j’ai appris à parler, à poser, un pas après l’autre, mes démarches de création.

Et être professeur dans l’école où vous avez été étudiante ?

C’est un lieu que j’ai beaucoup aimé, qui m’a enrichie, mais où il y avait des faiblesses au moment où j’y étudiais. Quand j’ai commencé à y enseigner dix ans plus tard, j’ai pu rendre possibles des projets auxquels je croyais et faire avancer l’école à ma mesure.

Votre année à la School of the Art Institute de Chicago ?

Cette expérience m’a apporté beaucoup : pratique et connaissance de l’anglais, ouverture d’esprit, assurance, affirmation de mes convictions, mentalité américaine où, contrairement à la mentalité française, tout est possible… J’ai pratiqué la photo, la lithographie, et publié des dessins de mode dans le Chicago Tribune. A mon retour, j’ai décliné une proposition de la maison Ungaro pour faire mes livres : je n’ai pas choisi la voie la plus lucrative ! Mais, en France, mes dessins de mode passaient mal car ils semblaient trop violents, trop féministes, déformant trop les femmes, leur donnant trop de pouvoir…

Pour vous, est-ce une contrainte, ou une libération, de vous mettre au service de textes écrits par d’autres ?

Une super grosse contrainte ! Cela me semble encore plus difficile depuis que j’ai réalisé, seule, l’énorme pavé du Dictionnaire fou du corps (Thierry Magnier, 2012). Il est clair, pour moi, désormais, que j’adore écrire.

Thierry Magnier m’avait proposé d’illustrer, en 2004, Prince de naissance attentif de nature. J’avais d’ores et déjà rencontré Jeanne Benameur dont j’aimais beaucoup les livres pour adultes. Elle m’a laissé une paix royale, et a fait preuve d’une grande ouverture. On a choisi ensemble les images définitives sur un salon à Limoges. Ce fut une très belle rencontre.

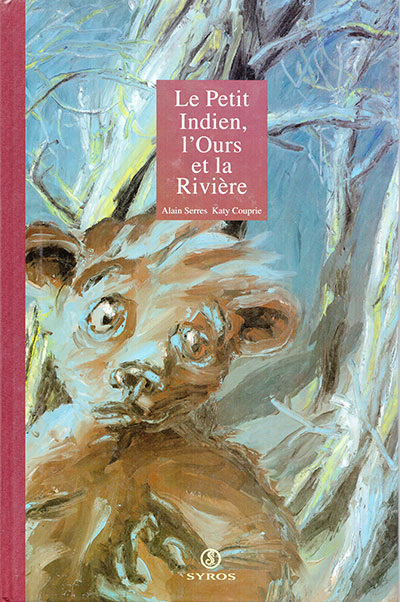

Vous avez publié un peu chez Rue du monde, également chez Syros dont Le petit indien, l’ours et la rivière (texte d’Alain Serres, 1993), une histoire de nounours perdu.

C’est un projet de commande peint à l’huile sur papier recyclé. Mon nounours était très triste. Il avait la mélancolie des vieux jouets du XIXe siècle.

Il me rappelle Michka, magnifiquement illustré en 1941 par Rojankovsky (Flammarion /Père Castor). Un livre de votre enfance ?

Non, je n’ai eu peu de livres d’enfants. J’ai grandi avec les livres des adultes. Tous les titres pour les enfants un peu niais comme la Comtesse de Ségur, je détestais. J’étais réfractaire à tout cela, et n’ai jamais mis le nez dedans.

Venons-en à votre exceptionnelle collaboration avec Antonin Louchard où je n’arrive pas à démêler la part d’Antonin et la vôtre. Des livres à quatre mains, certes, mais qui fait quoi ?

Comme vous le connaissez bien, je vais vous faire une réponse « à la Antonin » : Antonin fait très bien le hachis parmentier ! En fait, on a décidé de tout mettre en commun. On a d’abord beaucoup discuté, réfléchi, écrit, dans un dialogue très serré ; ensuite, on s’est partagé le travail de façon totalement impulsive, subjective, surtout au départ. Il venait travailler ici, à la maison. Nous passions beaucoup de temps ensemble dans les mêmes lieux. Les images de l’un ou de l’autre déclenchaient de nouvelles images. Notre façon d’articuler l’ensemble s’est imposée en cours de travail.

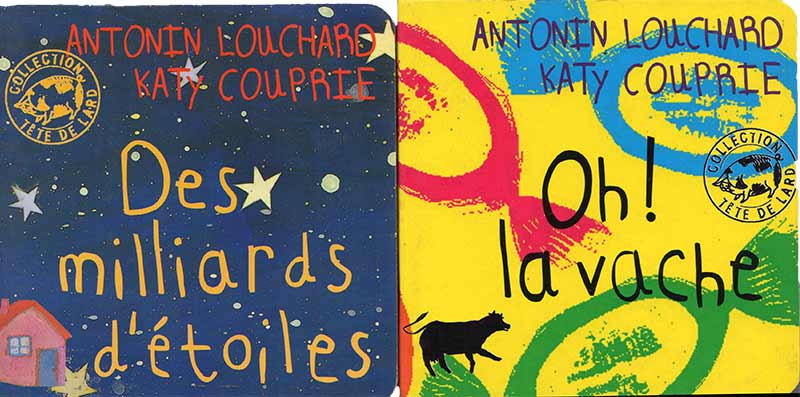

Je peux le comprendre pour les imagiers, mais pour la collection « Tête de lard » (Thierry Magnier) ?

C’est différent. C’est par eux qu’a commencé notre collaboration. Antonin est venu me chercher pour « un ami qui montait sa maison d’édition ». Et il m’a généreusement fait deux cadeaux, les synopsis de Oh ! La vache ! et de Des milliards d’étoiles (1998) pour que je les illustre.

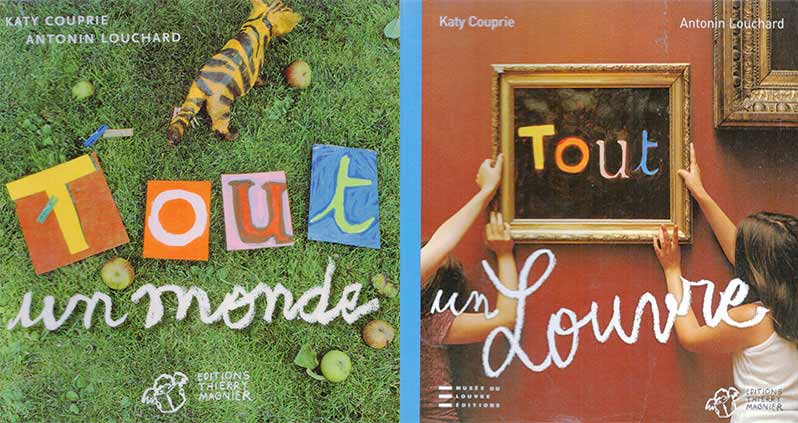

Des petits bijoux ! Comment vous est venue l’idée de Tout un monde (1999) ?

Lorsqu’Antonin m’a fait rencontrer Thierry Magnier, je suis venue avec un carton plein de mes travaux en cours – qui n’avaient rien à voir avec la jeunesse, pour montrer ce que je produisais alors, avec la peinture, la photo, les photogrammes, la gravure, plein de techniques différentes, dans des images qui se confrontaient et qui dialoguaient. Antonin m’a parlé des imagiers indexés à des ordres alphabétiques, à des classifications thématiques, et qui manquaient d’air et de souffle. On a beaucoup échangé, de façon abrupte, en cherchant une structure parlante qui serait totalement débarrassée du texte.

J’étais au Louvre le soir de l’inauguration de Tout un Louvre (2005), imagier légitimé par cette noble institution…

On a passé deux ans à fond dans le Louvre, accueillis avec un peu de méfiance au début, puis de mieux en mieux. Nous nous sentions parfois barricadés par l’institution, et les choses étaient parfois longues à négocier, mais, bon an mal an, on a pu développer le projet. Ensuite, tout le monde a été content : le livre s’est bien vendu à l’étranger ; il est réédité tout le temps, certes un peu moins que les autres imagiers – il est plus difficile et bourré de références, plus complexe à différents niveaux –, mais c’est un beau succès.

Le dialogue entre les œuvres se fait de plus en plus dans le monde des musées. Ce courant de pensée s’annonçait quand nous avons conçu cet imagier. J’avais ainsi consulté La grande galerie des peintures d’Adrien Goetz (Centre Pompidou / Musée du Louvre / Musée d’Orsay, 2003). La récente exposition « Carambolage » au Grand Palais (2016) jouait aussi sur des « affinités insolites ». C’est devenu très à la mode. A l’époque, Violaine Bouvet-Lanselle, responsable des éditions RMN, après avoir vu Tout un monde, a pensé qu’on pouvait transposer notre démarche dans les collections du Louvre. Henri Loyrette, alors directeur du Louvre, a vivement soutenu le projet, et ils ont concocté une coédition avec Thierry Magnier.

C’est aussi avec Thierry Magnier, qui vous fait toute confiance, que vous avez réalisé votre « hénaurme » Dictionnaire fou du corps.

C’est parti du fait que je me suis intéressée, depuis toute petite, à ce sujet, le corps, l’anatomie, la sexualité, j’en ai toujours été très curieuse.

Pourtant, vous avez l’image d’une artiste éminemment intellectuelle !

C’est faux, ça. Je suis un bûcheron canadien, Janine ! J’ai toujours fait beaucoup de sport. J’étais une grande gamine toute maigre, qui ne mangeait rien. Sur le conseil des médecins, ma mère m’a inscrite à des clubs de sport, et j’ai réconcilié par le sport le corps et l’esprit. Mon grand-père avait des dictionnaires médicaux partout. Il était hypocondriaque, amputé d’une jambe : ce sont des choses qui marquent quand on est gosse ! C’était tout un environnement. Bien avant de faire ce dictionnaire, j’ai su que j’avais envie de travailler – en peinture, en photo, en dessin, en gravure – sur le corps, sur les organes. J’ai peint des organes de poisson, de la viande, des lapins sans la peau, des modèles pas trop ragoûtants. Ce travail d’artiste, j’ai eu envie de le communiquer.

Comme Rembrandt, Soutine, Francis Bacon, Lucian Freud ?

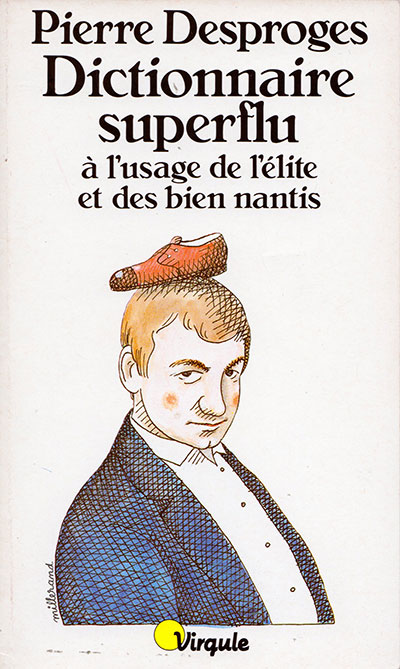

Bien sûr, tous ces peintres-là. J’en ai parlé à Thierry longtemps avant. Je voulais faire un gros, gros, livre. Un jour, il m’a donné le feu vert. Moi, je voulais que ce soit un dictionnaire. J’étais folle du Dictionnaire superflu à l’usage de l’élite et des très bien nantis de Desproges, j’adorais les dictionnaires médicaux, tous les dictionnaires en fait. Comme pour Tout un monde, j’imaginais un livre très gros dans lequel on circule, et qu’on ne lit pas de A à Z. Pas de narration continue, mais des narrations multiples. Cela a pris six mois de tractations : Thierry était réticent à la forme du dictionnaire, en particulier parce que cela ne se vendrait pas à l’étranger. Et moi, je ne trouvais pas d’autre forme qui ait la souplesse de m’offrir tous les niveaux de texte, tous les niveaux dans les images, les développements, les petits apartés, les mots minuscules. Je me suis cramponnée à mon idée, et Thierry a cédé. Mais il n’avait pas tort : on ne l’a toujours pas vendu à l’étranger, cela coûte trop cher de le traduire et, surtout, de recomposer la maquette pour que cela fonctionne bien.

Les pages qui ouvrent les chapitres sont un hommage au dico de Desproges, dans sa première édition : à chaque lettre, il y a la reproduction, en noir et blanc pourri, du même tableau, une scène de genre du XIXe siècle, des Mexicains qui s’agenouillent devant un ecclésiastique. Et, à chaque fois, Desproges écrit un texte différent sous cette image. C’est super drôle, à pisser de rire ! Je l’ai imité, mais moi, j’ai fait un dessin différent à chaque fois, ce qui a compliqué mon travail, mais servi l’idée de faire, avec ces têtes de chapitre, un livre dans le livre : les aventures du corps à travers les arts, l’histoire, la vie courante, avec des commentaires farfelus.

Vos lettrines sont réjouissantes et iconoclastes…

Je me suis inspirée de livres anciens des XVIe et XVIIe siècles, d’éditions originales de livres d’anatomie et de médecine que j’ai pu consulter et référencer à Bologne, à la Bibliothèque de l’institut d’anatomie.

Vous triturez aussi le vocabulaire avec des mots-valises, des néologismes aberrants…

Je me suis amusée, c’est sûr. Il y a des jeux de mots débiles. Mais, en même temps, j’ai lu des livres très sérieux, des cours pour futurs médecins, des précis d’anatomie avec leur vocabulaire spécifique. J’ai aussi consulté – à la maison, car mon ami est libraire et fou de dictionnaires – de nombreux dictionnaires de langue française.

Pour les images, j’ai fait surtout des gravures, avec quelques dessins, et des photos, évidemment, mais les photos aussi sont gravées « en quadrichromie », dans le sens où elles sont retravaillées pour retrouver ce que j’adorais dans les vieux livres quand j’étais petite, le décalage entre les trames.

Ça a été un bordel de travail innommable. Le temps de l’écriture a été long, et j’ai aussi finalisé la traduction des textes italiens. J’y ai passé trois ans, en plus de mon année de recherche à Bologne.

Comment a-t-il été accueilli ?

Il marche bien. Sur les salons, les libraires sont stupéfaits du nombre d’exemplaires que je signe en dépit de son coût. Les ventes ont été stimulées par les prix obtenus à Montreuil et Bologne. Les dictionnaires sont à la mode, comme la collection des « Dictionnaires amoureux » chez Plon, et Thierry n’avait pas mesuré que cette forme facilite l’accès au contenu. Tout y est à une place qui ne peut être contestée. J’ai fait une série de renvois plutôt drôles qui permettent des lectures dans tous les sens même si ça a demandé un travail considérable. Il n’y a pas de juxtaposition : j’ai commencé à me régaler quand j’ai pu relier les choses entre elles. Pas de narration établie, mais des raccourcis, c’est-à-dire des chemins imprévus. C’est fondamental, dans mon fonctionnement, de faire du sens, en reliant ce que j’ai appris en cuisine, en mathématiques ou en histoire et géographie. Mon implication dans l’édition jeunesse est basée là-dessus.

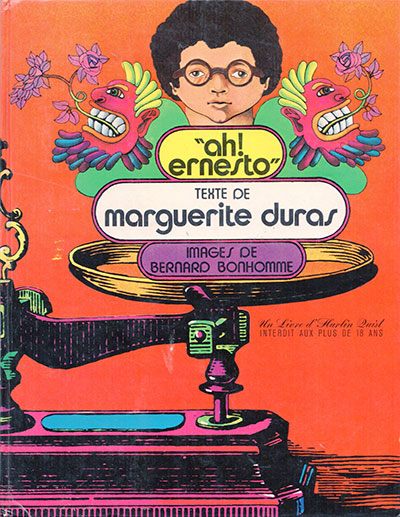

Je suis de la génération Quist / Vidal et j’avais beaucoup aimé Ah ! Ernesto de Marguerite Duras avec les illustrations de Bernard Bonhomme, paru en 1971. J’étais donc curieuse de voir comment vous reviendriez biner ces plates-bandes soixante-huitardes. Et vous êtes allée ailleurs…

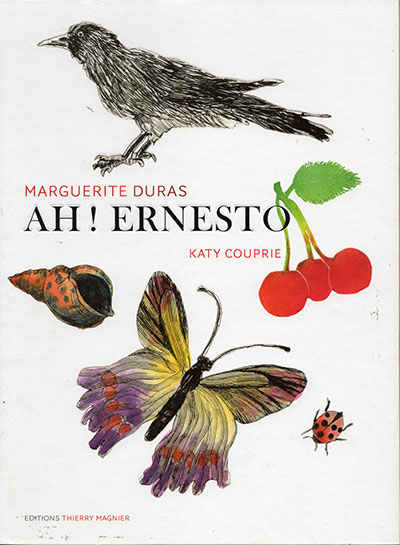

Le livre est ressorti en 2013, dans un contexte et une époque très différents. Je me suis demandé comment ne pas se fâcher avec la connaissance et le désir d’apprendre. Je me suis inspirée de mon enfance à moi. Le livre repose sur deux postures essentielles : émerveillement et curiosité. Je suis partie des cabinets de curiosité, des collections, des grandes découvertes, de tout ce qui suscite mon émerveillement.

Il y a dans le choix des plantes et des animaux, issus de la nature ou de la mythologie, toute une symbolique mais la peur, la répulsion d’Ernesto devant la connaissance, a tendance à disparaître…

Elles sont très présentes dans le texte. Ernesto aussi est absent de mes images, mais c’était le vœu de Marguerite Duras.

Que dire de votre prochain livre, D’ici là, un genre d’utopie, écrit par Christian Bruel que vous retrouvez un quart de siècle après l’aventure de vos commencements ?

C’est un roman graphique d’anticipation qui aborde la question du genre par le biais d’une utopie chère à Christian et à Thierry : comment construire un monde meilleur et aborder les questions autrement, en supprimant toutes les discriminations liées au genre, en termes d’apparence, de sexualité, de domination… Ce ne sera pas un truc facile !

Mais vous êtes abonnée aux livres pas faciles ! Alors, bon vent et merci, chère Katy !

*Agrégée de lettres, critique spécialisée dans l’illustration et commissaire d’expositions, Janine Kotwica a assuré des formations aux Etats-Unis, en Europe et en Afrique francophone.

Parole, 2, 2016