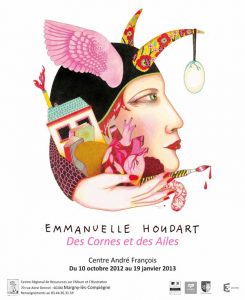

Des Cornes et des Ailes

© Emmanuelle Houdart 2012

Extraits du catalogue

Deux fois récompensé à la prestigieuse Fiera internationale du livre de Bologne, c’est un talent bien singulier que celui de l’illustratrice Emmanuelle Houdart, artiste d’une rare élégance que nous sommes heureux et fiers d’accueillir pour une résidence de trois mois au Centre André François.

Née en Suisse le 29 septembre 1967, diplômée de l’École des Beaux-Arts de Sion et des Arts Visuels de Genève, elle a illustré une belle trentaine d’albums pour adultes ou pour enfants, et a créé un univers d’une originalité toute personnelle dont l’exposition Des Cornes et des Ailes tente de dévoiler les multiples facettes.

Une dérision cruelle qui se joue douloureusement de ses monstres intérieurs, une incoercible propension à la provocation, une féminité où le bonheur prend le pas sur la souffrance, une lancinante obsession de la mort…

Des Cornes, démoniaques en diable…

Une sensibilité déchirante, une bouleversante fragilité, un cœur débordant de tendresse, de générosité et d’humour, une confiance absolue dans l’amour, une belle connivence avec les émotions de l’enfance…

Des Ailes, naïvement angéliques…

Surprenantes découvertes pour petits et grands que le monde hétéroclite allègrement foutraque de ses histoires, la poésie surréaliste des objets et personnages qui s’empilent sur le blanc de ses pages ou le désordre farfelu des lieux de vie où la drôlerie se mêle à l’inquiétude.

La rencontre d’une œuvre monstrueusement attachante, merveilleusement inquiétante, joyeusement émouvante…

Racines

Les racines, dit-elle, servent à « suspendre le présent ». Très belle formule qui correspond bien à une artiste qui dessinera tant de cintres et de vêtures ! Emmanuelle Houdart parle avec aisance, a le sens de la tournure juste, et analyse avec une lucidité modeste son œuvre et les états d’âme qui l’inspirent. Les livres, « quelque chose qui dure », l’aident à cheminer dans son monde intérieur, à poser les questions qui hantent son inconscient, même si l’écriture graphique ne résout pas toutes ses interrogations.

Elle est « née en Suisse, très tranquillement, le cordon ombilical autour du cou, les forêts et les montagnes pour marraines ». Le cordon ombilical, il est resté inconfortablement à sa place originelle. Quant aux marraines, elles n’auront aucun espace dans ses œuvres : pas de paysages agrestes avec lacs transparents, vertes prairies et cimes enneigées pour cette artiste qui a passé 29 ans de sa vie dans son Helvétie natale. Ceux qui chercheraient dans ses livres les souvenirs d’ Heidi, la fraîche orpheline gambadant dans de riants alpages, seraient déçus. Les paysages qu’elle dépeint, et qui ne manquent pourtant pas de relief, sont viscéralement intérieurs.

Elle reste très attachée à la tranquillité du Valais de son enfance, à la beauté de ses sites, à la gentillesse et à la ponctualité légendaire de ses habitants. C’est là-bas, à Sion, qu’elle commence sa formation d’artiste et présente, pour son diplôme, un livre géant prémonitoire.

Rien que des souvenirs bucoliques, alors ? Peut-être pas, car un thème récurrent de ses dessins de jeunesse est une maison en flammes surmontée d’une fillette « qui prend feu ».

Et que penser de ce violent palimpseste sur papier journal représentant une femme dont l’utérus béant renferme une maison et qui, « n’ayant plus rien à manger, se résigne à griller son

enfant » ? Et de cette peinture nocturne où un enfant est arraché à son lit par un fantôme hideux ? Et ces créatures aux yeux exorbités qui poussent des cris à la Munch ?

A quelles terreurs puériles correspondent ces véhémentes images ?

L’enfance ne serait-elle pas toujours un vert paradis ?

Des Cornes et des Ailes

Le canton valaisan est en majorité catholique. L’éducation religieuse qu’elle y a reçue a enfoui en elle la vertu de Charité, d’où sa profonde générosité, sa magnifique attention aux autres qui se manifeste même dans ses extraordinaires dédicaces et la grâce avec laquelle elle sait remercier. Elle sait en outre donner, et ce n’est pas par hasard si elle est interpellée par L’Arbre généreux de Shel Silverstein qu’elle a souvent lu à ses enfants.

Mais cette catéchèse a aussi été lourdement culpabilisante. Emmanuelle se souvient de sa hantise de vivre en état de péché mortel, sa panique à l’idée d’oublier la prière du soir.

Surtout, elle a été et est encore poursuivie par sa peur du diable, celui qui tire les pieds des vilains enfants dans le silence de la nuit, celui qui vous sépare de vous-même, celui qui vous happe vers les abîmes infernaux, cette gueule incandescente du Léviathan si présente dans ses dessins. Or elle puise une partie importante de son inspiration dans ses terreurs. Alors son iconographie, où elle pratique un syncrétisme mythologique jubilatoire, est riche de cornes, celles du Satan trismégiste de Baudelaire ou celles du sombre Silène de Ribera qui sévit au Capodimonte napolitain, mais aussi, ambiguïté oblige, celle des virginales licornes.

Car elle ne se complaît pas toujours dans de sombres abysses et son œuvre est inondée de tendresse et de lumière spirituelle.

Est-ce de son ange gardien qu’elle a hérité son besoin frileux de se sentir aimée et protégée ? Est-ce à Gabriel ou, plus prosaïquement, à une opulente mère-poule, qu’elle a emprunté les ailes avec lesquelles elle couvre affectueusement sa couvée ? Elle en dessine un peu partout, des ailes, pas toujours celles de la tradition chrétienne, mais encore celles qui coiffent le casque du messager Hermès, comme sur notre affiche.

Elle nous donne une très belle explication de l’omniprésence de ce motif : « parce qu’ils cherchent des réponses au-delà des nuages, mes personnages portent des ailes ».

Il y a des œuvres où souffle l’Esprit…

Memento mori

La mort est présente de façon obsessionnelle dans ses travaux personnels pour la plupart inédits.

Elle a ainsi décliné avec un humour violemment macabre Cinquante façons de mourir : coupée en morceaux, pendue, noyée, égorgée, étouffée, empoisonnée… et de honte, de chagrin, de bêtise, de rire, de plaisir, d’amour, pour des idées, pour du beurre, bêtement, dans son coin… Des portraits de moribondes, à l’encre noire, d’une cruauté joyeuse. Rien que des femmes : autoportraits ?

L’ensemble est drôle et terrifiant. Au moment où la fantaisie funèbre à la Tim Burton est remise à la mode par la relecture du Magasin des suicides de Jean Teulé au cinéma et en BD, on peut rêver de voir publier enfin ces inédits mortuaires particulièrement réjouissants.

Déjà, aux Beaux-Arts de Genève, elle avait dessiné des nus d’atelier inquiétants, des vieillards décharnés, tristes cadavres en devenir.

Elle a aussi réalisé de saisissants portraits de la Mort dans la tradition du transi médiéval renouvelée par l’esprit de Murnau ou d’Herzog : toute une galerie de Nosferatu peints, dans une époque où elle admirait la manière de Solotareff, à l’acrylique avec une matière épaisse et des coups de pinceau appuyés. Certains sont barbouillés en palimpseste sur du papier journal. Plusieurs de ces vampires anachroniques fument : dans les peintures d’Emmanuelle, grande fumeuse de roulées devant l’Éternel, la cigarette est mortifère et remplace souvent la faux symbolique du folklore.

Plus récemment, elle a dessiné, aux feutres de couleur qui sont désormais sa technique de prédilection, une série de pierres tombales. C’était une commande du chanteur suisse Sarcloret qui projette ces images en concert. Il en a rédigé les épitaphes, avec le sens de la provocation qui le caractérise, flirtant parfois avec la vulgarité.

Des textes laconiques, mordants, qui ricanent, sertis dans des images racées et mélancoliques.

« Les charmes de l’horreur n’enivrent que les forts » écrivait Baudelaire.

Maximonstres en tous genres

Chez elle, comme chez Maurice Sendak qu’elle admire infiniment, ou chez le Goya des Caprices, « le sommeil de la raison engendre des monstres », ces très chers « amis de papier », qui envahissent non seulement ses dessins personnels en une cauchemardesque Tentation de Saint Antoine, mais aussi ses albums pour la jeunesse.

Son Dico des Monstres concocté, au tout début de sa carrière dans l’édition, avec Elisabeth Brami (Hachette, 1999) est un renouvellement iconoclaste de l’imagerie mythologique où l’humain et l’animal s’hybrident dans une fusion anarchique. Chaque chapitre de cet abécédaire étrange et subversif s’ouvre par une lettre horrifique composée de membres amputés ou de prothèses.

Monstres malades (Thierry Magnier, 2004) lui valut le grand prix graphique de Bologne, que, modestement, elle n’alla pas chercher. Le texte y est aussi jubilatoire que les images. Certaines maladies de ses héros contre-nature sont attendues comme la rage de dents du vampire ou les poux dans la pilosité de Barbe-Bleue, mais d’autres étonnent et détonent comme le bien dérangeant ver solitaire du squelette.

Et, inévitablement, certains sont atteints par la maladie d’amour, celle dont Emmanuelle elle-même est inguérissable.

Christophe Donner, dont elle a illustré, en 1999, pour Grasset, Le Fils de la sorcière et du loup, écrit, à propos de l’exposition du Musée du Quai Branly Les Maîtres du Désordre, quelques réflexions qui pourraient s’appliquer à l’univers d’Emmanuelle Houdart (Le Monde magazine, 30 juin 2012) : « Le désordre a-t-il des maîtres ? Comment s’y reconnaître dans cet oxymore ? Tout au plus peut-on parler d’une représentation, les maîtres étant alors ces sorciers, ces prêtres, ces artistes qui, simultanément à l’effroi que suscitent leurs créations diaboliques, en neutralisent les dangers… Les déviances et leurs addictions se mêlent aux dissonances et aux difformités du corps humain : la monstruosité montre le mal, nous prévient de la folie, et en appelle au miracle.»

La paix, pour Chris Donner, se reconstruit dans le miracle culinaire. Même si la nourriture joue un rôle non négligeable dans l’univers d’Emmanuelle Houdart, comme le rappellent les Poèmes à dire et à manger choisis par Elisabeth Brami (Seuil, 2002), ou le personnage de Mamie Josette qui humanise, de ses recettes, la Sortie d’école, le miracle pacificateur, chez elle, est dans l’amour.

Cette conception sentimentale du monde est partagée par la romancière Marie Desplechin qui a écrit des histoires inspirées par les amples portraits des phénomènes humains exhibés dans les cirques que lui a confiés Emmanuelle. Son texte reprend avec adresse les détails savoureusement anticonformistes des images pour les intégrer harmonieusement à la narration : un défi relevé avec une évidence heureuse dans une connivence palpable.

Saltimbanques (Thierry Magnier, 2011), grand album humaniste, valut à ses deux généreux coauteurs une mention méritée à Bologne… où Emmanuelle, toujours discrète, ne se rendit pas !

Les deux complices nous préparent un deuxième livre commun sur le thème, ô combien, d’actualité, de l’argent. Les premières planches sont riches de promesses…

« Les miracles, écrivait Balzac, sont plus rares que les monstres. »

L’ insoutenable cruauté de l’être

Dans ses tout débuts, Emmanuelle a illustré de collages un texte fantastique de Christian Grenier, Le Château des enfants gris (Nathan, 1996), puis un recueil de Gudule, Les Contes et légendes de la peur (Nathan, 2000) dont la thématique annonce d’ores et déjà les obsessions de ses livres à venir. La peur est omniprésente en elle, et chacun de ses livres est une tentative d’exorcisme.

Emmanuelle aime les abécédaires. Les éditions Thierry Magnier en 2008, éditeront un livre fort réussi, en camaïeu de rouges rehaussés de noirs, L’abécédaire de la colère, où elle se met au service des emportements enfantins et leur propose quelques amusantes (et efficaces) formules d’apaisement. Elle y fait d’elle un autoportrait en harpie que l’on calme en la caressant dans le sens des plumes. Pour le pardon et la réconciliation, elle représente son couple…

Au Seuil, en 2001, elle publie son premier livre pour adultes. C’est J’y arrive pas, un autoportrait insolent, d’une créativité cruellement désespérée où sa lucidité pessimiste frise le dénigrement. Il présente une alternance de vœux exprimés avec des mots et des dessins qui se veulent lénifiants et conventionnels, et des pages de la réalité fantasmée et dépréciative, porteuses des doutes et angoisses existentiels, représentés avec violence et crudité. Les portraits où elles se représente font penser à Topor. Une grande liberté de trait, sans réelle mise à distance esthétique. Un beau livre qu’elle renie quelque peu. « C’était, dit-elle, avant la naissance de mes enfants. »

« Il n’y a pas moyen d’être si mal et si brouillé avec soi-même », écrivait Madame De Sévigné…

Cintrée, Emmanuelle ?

Dans La Garde-robe (Thierry Magnier, 2010), au contraire, l’esthétisation est extrême. Un livre pour adultes avertis. En styliste infernale, elle y crée des toilettes somptueusement cauchemardesques, d’une élégance raffinée, avec une audace qui frise parfois l’impudeur.

Les costumes compliqués, avec des garnitures anciennes, intègrent les attributs sexuels de l’anatomie féminine, vulves en tissu entrouvertes, offertes, et seins dénudés, opulents, ventres éviscérés. Certains accessoires de ces toilettes dérangeantes (les instruments chirurgicaux de l’avortement, par exemple) flirtent avec l’horreur.

Quelle femme se cache donc derrière cette vêture transgressive ?

La réponse est peut-être dans la préface, remarquable de pertinence, de Sarcloret qui décrit notre créatrice de mode comme une « astronaute cancérologue » qui « visite l’espace de nos souffrances létales avec un fume-cigarettes en guise de … baguette magique ». Il ajoute :« Elle a appris à considérer ses propres souffrances avec dédain » et offre « cette image souriante de notre agonie, cette image heureuse … de notre perdition »

Cet album provocateur est une catharsis parfois sanglante où la féminité se dévoile dans toute sa complexité physique et psychologique. Il s’accompagne, en toute sympathie, des témoignages de collaborateurs et amis, Martin Page, Marie Desplechin, Laetitia Bourget, Valérie Cussaguet…

Une bibliothécaire de Roubaix, Laetitia Carré, a confectionné En quarantaine, la première de ces toilettes. Sur la planche dessinée du livre, la main droite de la maquette tient, dans ses doigts aux longs ongles peints, un éminemment symbolique cœur-viscère en cage. Il manque malheureusement sur la réalisation cousue.

Les cintres porteurs de tenues emblématiques se trouvent ailleurs dans l’œuvre de notre singulière arbitre des élégances.

C’est la fumeuse de la couverture de Images Images, ou encore le manteau maternel constellé de cœurs de Tout va bien, Merlin ! Il y en aura aussi dans Amies pour la vie (Laetitia Bourget), un très bel album qui va paraître cet automne.

Elle se régale à dessiner des détails vestimentaires, ainsi les poches de son mari qui débordent de trésors pittoresques et révélateurs : l’élégance peut être joyeuse…

Et la penderie doit être vaste pour accueillir tous ces oripeaux: celle de Que fais-tu Fantine ? ne comporte pas moins de 17 cachettes !

En résidence à Saint Denis, Emmanuelle a rejoué les stylistes et créé, pour ses Saltimbanques hors normes, de superbes costumes qui furent habilement cousus par la costumière Angélique Calfati et des professeurs du Lycée professionnel Bartholdi de Saint Denis. Ils furent montrés, à l’automne 2011, au Salon du Livre de jeunesse de Montreuil dans l’exposition Barnhominum.

« Les vêtements, écrit-elle, racontent qui nous sommes. »

Une foi viscérale dans l’amour

Quand elle représente un cœur, cela peut être une ravissante petite chose stylisée avec des ailes ou une couronne de flammes, mais, le plus souvent, comme sur notre visuel, c’est un viscère. Esthétisé, certes, colorié en un optimiste camaïeu de roses de confiserie, mais anatomiquement complet, avec veines et artères tranchées au plus près.

Troublant paradoxe humoristique de ce mélange de crudité médicale et de mièvrerie sucrée.

Son cœur à elle, elle l’a donné un jour dans le métro à Pascal, un photographe qui est devenu son mari. Une rencontre romantique à souhait, comme on croit qu’il n’en existe plus.

Il en a de la chance, le Pascal, d’être aimé comme cela !

Même quand il la contrarie, la fait pleurer, la transforme en sorcière, elle lui pardonne tout. Pour « protéger celui qui la protège», elle offre des livres-talismans, lui dédicace ses albums, le portraiture tendrement ou s’en inspire pour croquer ses personnages, lui rend grâce même pour les petites graines qui deviendront ses enfants. « C’est parce que je t’aime que je porte ton petit. »

Sa définition du bonheur : « Respirer un nouveau-né tandis que l’homme que vous aimez vous regarde avec des étincelles dans les yeux ». Bigre de bigre ! Que c’est émouvant !

Dans son œuvre qui décline un Jardin des délices hérité de Jérôme Bosch, Pascal et Emmanuelle prennent la place d’Adam et Ève dans le paradis. Quand elle illustre le mot Vie, pour le très bel abécédaire Images Images de l’Art à la page (2009), c’est son portrait qu’elle épingle sur une layette. Même vieillir, avec lui, elle ne le craint pas. Pour commenter un portrait de leur couple en 2007, elle écrit : « Et espoir que nous serons deux petits vieux décharnés se tenant par la main pour aller acheter de la colle à dentier à Monoprix ». Un tantinet provocatrice, cette belle profession de foi dans la longévité du couple, bien rare dans une époque où le taux de divorces est de quarante-deux pour cent mariages !

Le couple et ses tribulations tendres ou agressives a même fait l’objet d’un album paru au Seuil en 2005, L’apprentissage amoureux, créé en complicité avec la plasticienne Laetitia Bourget. Il est aussi au cœur, c’est le cas de l’écrire, des Poèmes à vivre et à aimer qu’Emmanuelle a illustrés, la même année et chez le même éditeur, sur des textes choisis par Elisabeth Brami avec laquelle elle a collaboré cinq fois.

« Il faut que le cœur seul parle dans l’élégie », écrivait Boileau.

Mater gloriosa

« En marmaille, je suis plutôt gâtée : j’ai une fée, Fantine, et un magicien, Merlin. »

Ce sont eux, Fantine et Merlin, les petites graines données par Pascal.

Des prénoms bien littéraires pour une progéniture aussi adulée que leur séduisant géniteur, et une source inépuisable d’inspiration pour ses albums dont ils sont souvent les héros.

Elle leur dédicace des livres même avant la naissance, ainsi à Merlin, le « tout petit inconnu » de Dedans, voyage à l’intérieur de soi, conçu avec Fani Marceau durant sa deuxième grossesse (Thierry Magnier, 2006). Elle y alterne des pages qui sont autant de catalogues ou d’imagiers anticonformistes, avec de grandes scènes de genre provocatrices. Ces inventaires, pleins d’humour et de poésie, balaient de larges champs sémantiques, comme la lumière, si lyrique avec son sublime soleil anthropomorphe, le mouvement avec son chevreuil sur patins à roulettes, la douceur avec ses peluches transitionnelles ou le bruit illustré avec irrévérence par un éléphant qui pète.

Merlin y a déjà son portrait : il est le fœtus porté à bout de bras par un kangourou mystérieux, vert comme l’espérance… Des fœtus, elle en dessine beaucoup, et parfois dans le contexte douloureux d’une fausse couche.

Curieusement, elle constate que la durée de gestation d’un livre est, chez elle, de neuf mois…

Pour ses enfants, elle adoucit le monde. Certes, les monstres sont partout dans la maison, jusque dans la cuvette des cabinets. Mais ils deviennent gentils, drôles, malins, curieux de lecture et de culture. Ainsi en est-il de ceux de Tout va bien, Merlin ! (Thierry Magnier, 2009) où les couleurs sont joyeuses et où même la typographie est signifiante et affectueuse : le point sur le i de Merlin est un cœur ailé. Tout est rassurant dans ce livre d’amour d’une mère « sirène aux douces mains ».

Fantine (dite ma chérie) son aînée, avait, bien sûr, eu elle aussi son livre. C’était Que fais-tu Fantine ? paru au Seuil, en 2002. Un très joli album de devinettes plein de fantaisie, entre imagier et livre-jeu, où s’épanouit un esprit d’enfance farfelu qui n’est pas sans rappeler les Adèle de Claude Ponti.

Alors, Les Heureux parents (Thierry Magnier, 2009) pourraient être Pascal et Emmanuelle. Voici une parodie autobiographique de La Belle au Bois Dormant, sorte de manuel de philosophie éducative où tout fait sens, du mobilier Retour d’Égypte aux bibliothèques psychédéliques dont les titres sont chargés, non sans une aimable dérision, de références personnelles.

Si aimants soient-ils, les parents ont leurs faiblesses. Les rapports avec les enfants oscillent de l’impatience à l’harmonie. Attention sortie d’école (Bertrand Legendre – Thierry Magnier, 2002) nous dépeint une mère de mauvaise humeur, au bord de la crise de nerfs, que le chat de la maison nargue avec insolence.

Nonobstant, cet album démontre que notre helvète est désormais bien intégrée à la culture française. Oubliées l’exactitude et la rigueur suisses : elle y critique une école rigide, personnifiée en monstre, où le temps est strictement réglementé et la fantaisie considérée comme un défaut inquiétant.

Même si elle ne les a pas ouvertement dédicacés à Fantine et Merlin, les dessins qu’elle a créés pour les deux éditions du Carnaval des animaux (Le chant du monde, 2001 & Thierry Magnier, 2006) traitent le bestiaire avec une irrévérence moqueuse mais jamais méchante car c’est bien à des enfants qu’elle s’adresse. Un CD accompagne les livres, avec la musique de Camille Saint-Saëns et un texte de Francis Blanche auquel Philippe Meyer puis François Morel ont prêté leur voix. Le regretté Francis Blanche, qui n’était pourtant pas coincé, n’aurait pu imaginer le déferlement foutraque des images et des couleurs qui ponctuent ses mots. Même le cygne, dont le motif musical est si majestueux et si élégiaque, se baigne… dans une prosaïque bassine en plastique rouge !

« Je peux me défendre contre la méchanceté, disait le fidèle complice de Pierre Dac, pas contre la gentillesse. »

Un capharnaüm loufoque et poétique

Les images des livres d’Emmanuelle Houdart ont rarement des fonds. Personnages et objets sont détourés sur le néant blanc du papier, ce qui leur donne une singulière présence graphique et les suspend dans le no mans land de l’imaginaire. Aucun paysage identifiable qui puisse les enraciner dans l’espace, aucun ensemble cohérent de vêtements ou de mobilier qui puisse les situer dans le temps. On est dans un monde fantasmé, hors du réel, surréaliste, où l’artifice esthétique de l’artiste réinterprète l’humain, le végétal et l’animal et les éloigne de la nature sauvage pour les sublimer au gré de son imagination ô combien féconde. Les plantes, arbres et fleurs sont magnifiquement phanérothymes et leurs silhouettes et couleurs délicieusement psychédéliques évoquent les bouquets d’Alain Le Foll.

Les choses, comme dirait Pérec, en revanche, à l’instar de celles de Claude Ponti, sont vivantes et elles éprouvent et provoquent de fortes émotions. La télévision a une bouche dévoratrice et des yeux ruisselants de larmes particulièrement traumatisants. Les culottes, confortables et expressives, sont particulièrement amusantes et amicales.

Le désordre des objets, en particulier dans les chambres d’enfant, l’avalanche des jouets qui encombrent même les lits, sont à l’unisson du bouillonnement des sentiments, voire des passions, douleur, peur, vertige, mort mais aussi amour, fantaisie et joie de vivre.

L’héroïne d’Emilie Pastèque, album écrit pour elle par Ludovic Flamant Thierry Magnier, 2007), est une collectionneuse compulsive qui s’abrite sous les monceaux de petites bricoles qu’elle ramasse et accumule dans sa chambre. La rencontre avec un ogre lui donnera la force de devenir elle-même et de faire place aux humains dans son espace personnel.

Les Choses que je sais, de Laetitia Bourget écrit aussi pour Emmanuelle (Seuil, 2003), inaugure un compagnonnage fructueux avec cette artiste, collectionneuse de secrets visibles seulement par des cœurs d’enfants. Une belle entente entre ces deux femmes débordantes d’imagination qui se sont amusées à opposer la trivialité du monde accessible aux yeux de tous à l’onirisme des univers parallèles, habités par les fées, où vagabonde un esprit d’enfance qu’il ne faudrait perdre jamais.

Ainsi, dans L’Imagier farfelu de Lulu le lutin qui renouvelle joyeusement le genre (Éditions de la Martinière, 1999), le porte-monnaie est toujours en colère et le livre joyeux : une sorte de profession de foi dans le bonheur de la lecture et un rejet plein d’humour du monde de l’argent. Symbole, quand tu nous tiens…

Dans Les Voyages merveilleux de Lilou la Fée (Actes sud, 2006), livre de devinettes pétillant de poésie joyeuse, on trouve, dans ce monde de rêves et de merveilles, véritable paradis des amoureux où flotte un facteur céleste, un bric-à-brac hétéroclite et tendre : une cafetière qui marche et qui court que ne renierait pas Henri Galeron, une éponge à boire les chagrins, une brosse à dents qui prédit l’avenir, des bottes en barbe à papa, des étoiles magiques qui rendent le sourire à ceux qui l’ont perdu, une pluie d’étoiles à la vanille…

« Objets inanimés, avez-vous donc une âme… ? » interrogeait Alphonse…

Emmanuelle Houdart passera trois mois au Centre André François de Margny-lès- Compiègne.

Ses lecteurs et visiteurs, enfants et adultes, pourront voir ses originaux et comparer son œuvre à celle des artistes avec qui elle se sent en harmonie, les Kitty Crowther, les Michaël Sowa…

Ils auront le bonheur de l’entendre parler de ses livres, avec liberté, finesse, pudeur et modestie.

Ils pourront découvrir les originaux de ses albums et ses inédits, plus audacieux encore que ses œuvres publiées.

Ils seront admiratifs, amusés, émus voire bouleversés, choqués peut-être, jamais indifférents.

« Je suis là où mes rêves m’ont conduite », écrit-elle.

C’est là qu’ils iront aussi… Heureux Margnotins !

Une exposition qui a eu lieu à Centre André François, Margny-lès-Compiègne

du 10/10/2012 au 19/01/2013